华人生死学

2025年第卷第1期

数据库收录

- 特色文章

- 推荐文章

- 2025年第1期

- 最新录用

- 下载排行

- 往期文章

全选反选导出

显示模式:

2025(1):1-16, DOI: 10.12209/j.hrssx.2025060101

摘要:

20世纪中叶以来,死亡议题突破传统禁忌,成为跨学科研究的焦点。临终关怀作为应对现代医学伦理困境的实践方案,逐渐发展为全球性议题,而佛教凭借其独特的生死智慧成为重要学术增长点。中日作为东亚佛教文化圈的核心国家,其临终关怀研究呈现差异与互补性。对比可见,中国长于理论溯源与本土化阐释,日本则通过制度创新实现佛教资源的公共化应用。因此在未来,研究需突破学科与文化壁垒,在“全球本土化”框架下整合中日经验,构建兼具理论深度与实践弹性的临终关怀模式,使佛教生死智慧成为回应现代性困境的东方方案。

20世纪中叶以来,死亡议题突破传统禁忌,成为跨学科研究的焦点。临终关怀作为应对现代医学伦理困境的实践方案,逐渐发展为全球性议题,而佛教凭借其独特的生死智慧成为重要学术增长点。中日作为东亚佛教文化圈的核心国家,其临终关怀研究呈现差异与互补性。对比可见,中国长于理论溯源与本土化阐释,日本则通过制度创新实现佛教资源的公共化应用。因此在未来,研究需突破学科与文化壁垒,在“全球本土化”框架下整合中日经验,构建兼具理论深度与实践弹性的临终关怀模式,使佛教生死智慧成为回应现代性困境的东方方案。

2025(1):17-23, DOI: 10.12209/j.hrssx.2025060102

摘要:

本文基于存在主义视角探讨断舍离与生死认知的本质联系和相互作用,通过案例剖析断舍离与生死认知的关联,帮助个体用断舍离的实践理念在精神层面以开放和包容的态度促进生命反思与成长,迈向更高的自我境界。通过断舍离理念反思与重构生死认知,个体能够直面生死更加关注生命本质与内在需求,树立积极生死观,有益于提升个体、家庭、社会死亡素养,促进社会优逝环境形成与和谐发展,为探索符合我国国情的生死教育和生死认知路径提供实证参考建议。

本文基于存在主义视角探讨断舍离与生死认知的本质联系和相互作用,通过案例剖析断舍离与生死认知的关联,帮助个体用断舍离的实践理念在精神层面以开放和包容的态度促进生命反思与成长,迈向更高的自我境界。通过断舍离理念反思与重构生死认知,个体能够直面生死更加关注生命本质与内在需求,树立积极生死观,有益于提升个体、家庭、社会死亡素养,促进社会优逝环境形成与和谐发展,为探索符合我国国情的生死教育和生死认知路径提供实证参考建议。

2025(1):24-31, DOI: 10.12209/j.hrssx.2025060103

摘要:

在康德哲学中,主体的分裂性被放在了文本的核心位置,这体现了康德对本体与现象之间的区分上,而死亡也因主体的分裂承担了不同的意义。基于对本体与现象之间的区分,康德提出了著名的四个“二律背反”,二律背反是人类的理性认识力图超越自身的经验界限去把握物自体所产生的谬误,而主体在对待死亡的问题上也会产生这种僭越经验界限的谬误。本文将根据康德所提出的二律背反来进一步讨论主体在面对死亡时所产生的二律背反,并将其与拉康的性化公式进行比较与分析。

在康德哲学中,主体的分裂性被放在了文本的核心位置,这体现了康德对本体与现象之间的区分上,而死亡也因主体的分裂承担了不同的意义。基于对本体与现象之间的区分,康德提出了著名的四个“二律背反”,二律背反是人类的理性认识力图超越自身的经验界限去把握物自体所产生的谬误,而主体在对待死亡的问题上也会产生这种僭越经验界限的谬误。本文将根据康德所提出的二律背反来进一步讨论主体在面对死亡时所产生的二律背反,并将其与拉康的性化公式进行比较与分析。

2025(1):32-43, DOI: 10.12209/j.hrssx.2025060104

摘要:

二十世纪英国心理学家温尼科特提出过渡性慰藉物(Transitional Object)概念,指出其在缓解婴儿分离焦虑中的功能。对过渡性慰藉物的依恋,一方面帮助婴儿体验到对“非我”客体的操控感,另一方面引领其领会如何将“非我”的外在世界纳入自身心理发展模型。本研究在安宁病房长期参与观察的基础上,发现安宁病房里也时有过渡性慰藉物出现。临终阶段可以被视为生与死之间的过渡状态,过渡性慰藉物的功能在于舒缓这一过渡状态中的角色撕裂、身心痛苦和死亡焦虑等。这一发现不仅拓展了过渡性慰藉物理论的应用范畴,更为提升安宁疗护质量提供了新的理论视角和实践路径。

二十世纪英国心理学家温尼科特提出过渡性慰藉物(Transitional Object)概念,指出其在缓解婴儿分离焦虑中的功能。对过渡性慰藉物的依恋,一方面帮助婴儿体验到对“非我”客体的操控感,另一方面引领其领会如何将“非我”的外在世界纳入自身心理发展模型。本研究在安宁病房长期参与观察的基础上,发现安宁病房里也时有过渡性慰藉物出现。临终阶段可以被视为生与死之间的过渡状态,过渡性慰藉物的功能在于舒缓这一过渡状态中的角色撕裂、身心痛苦和死亡焦虑等。这一发现不仅拓展了过渡性慰藉物理论的应用范畴,更为提升安宁疗护质量提供了新的理论视角和实践路径。

2025(1):44-56, DOI: 10.12209/j.hrssx.2025060105

摘要:

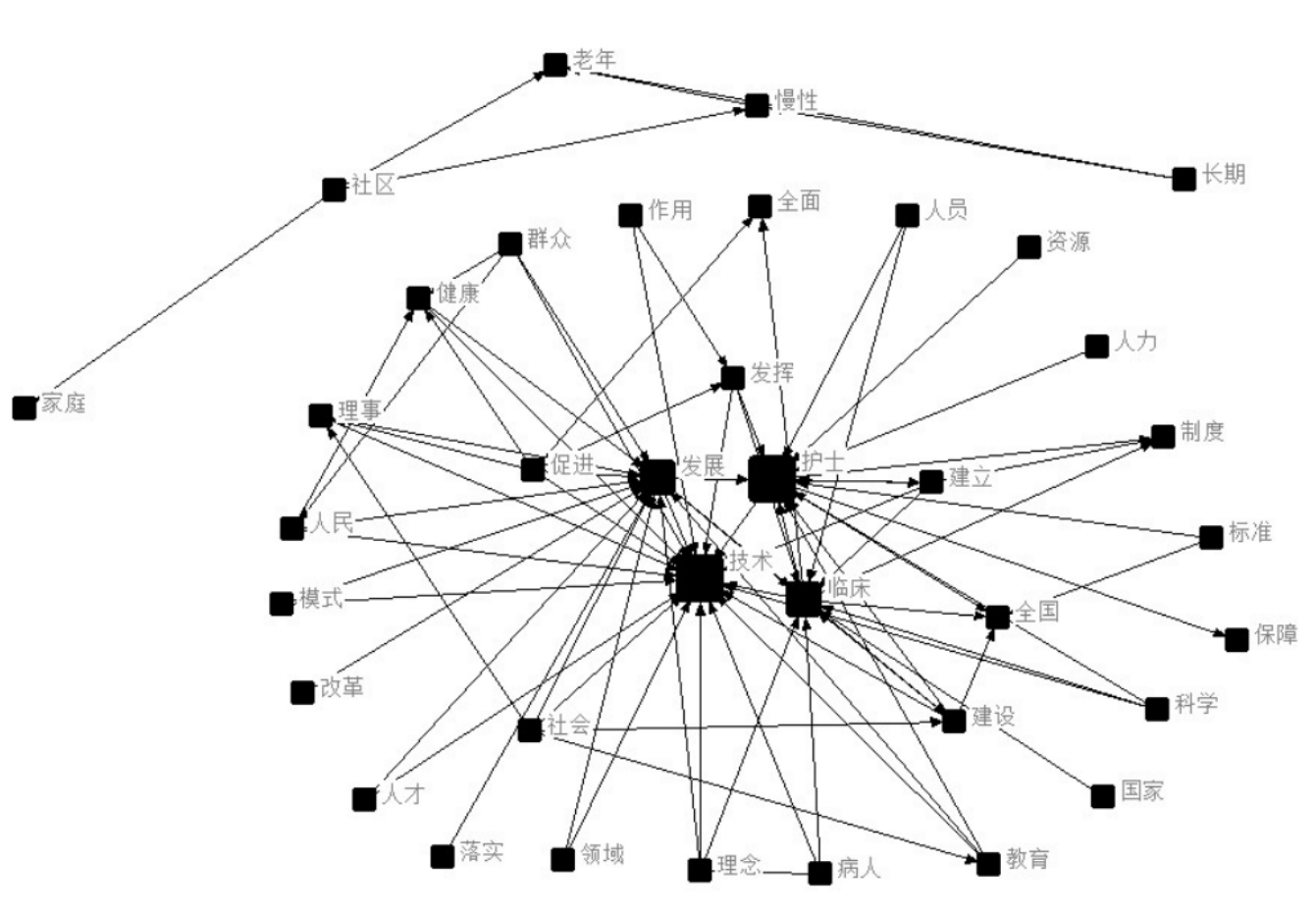

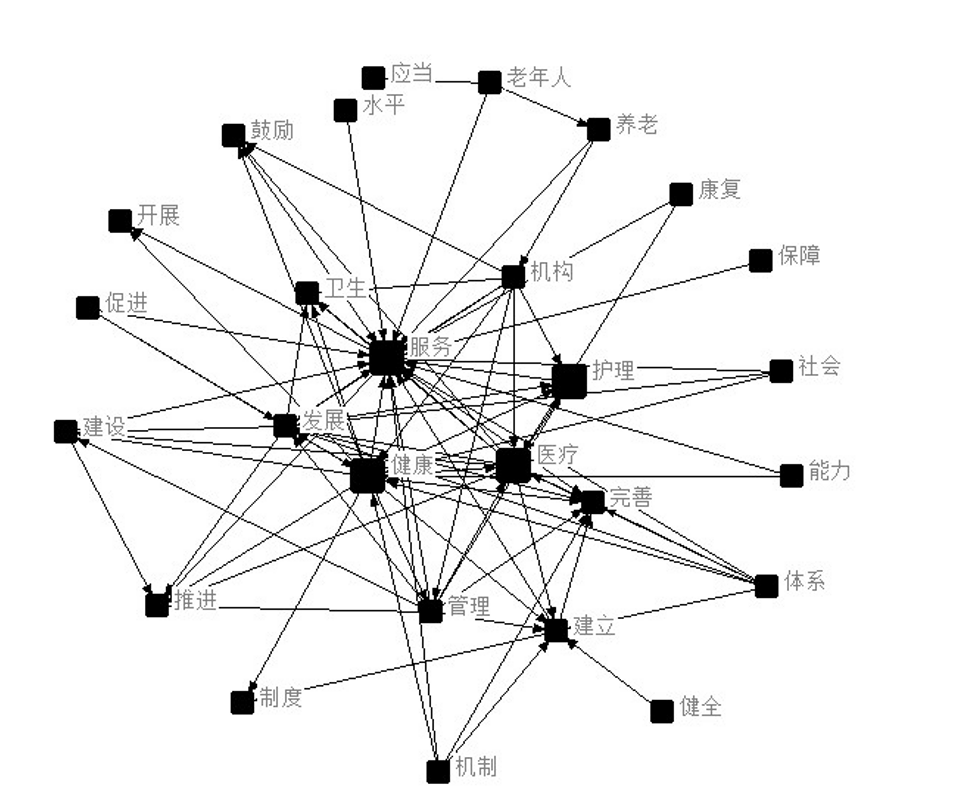

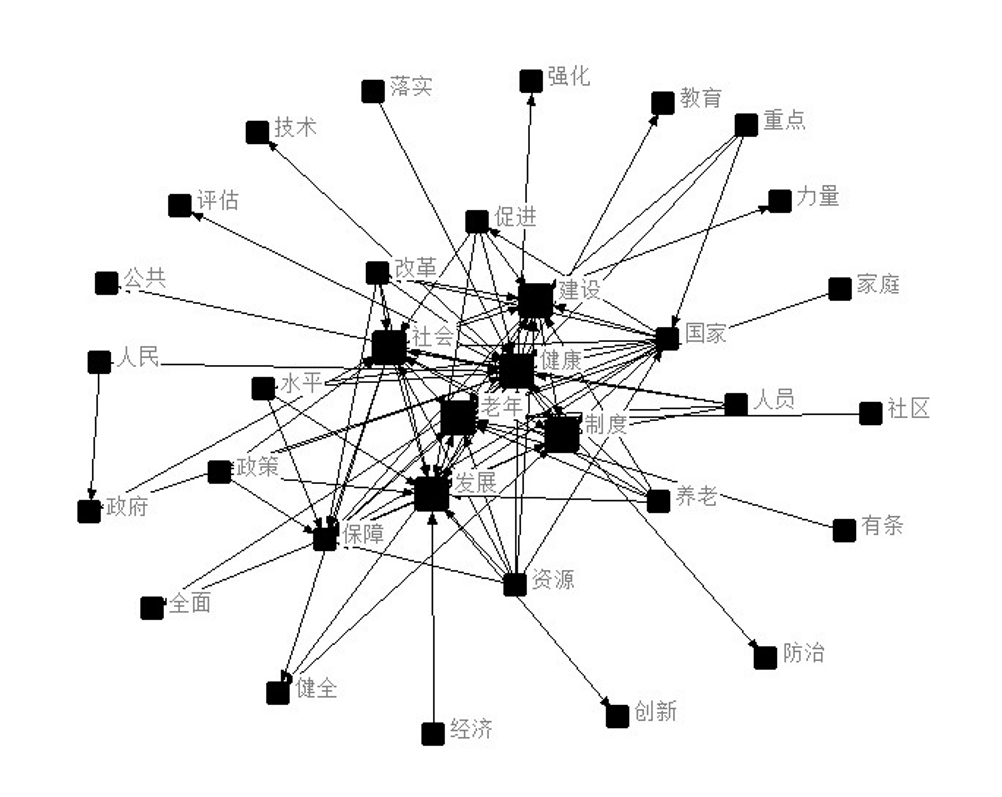

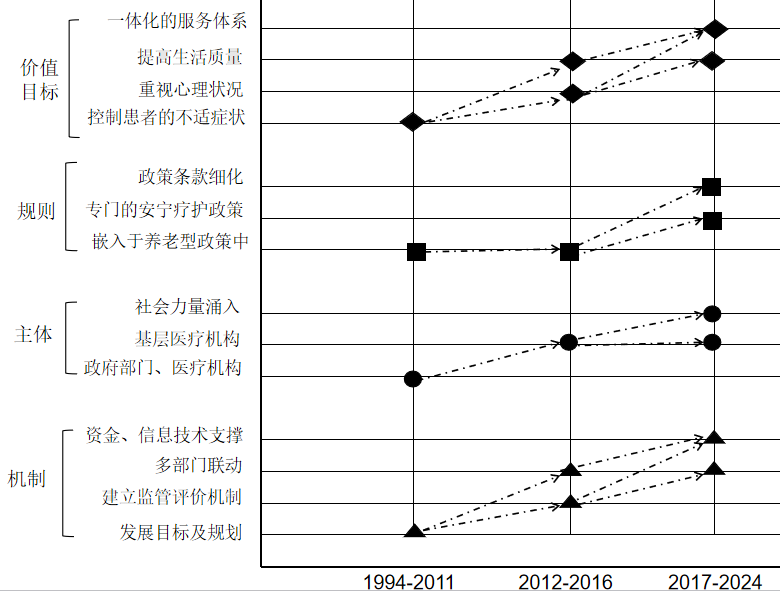

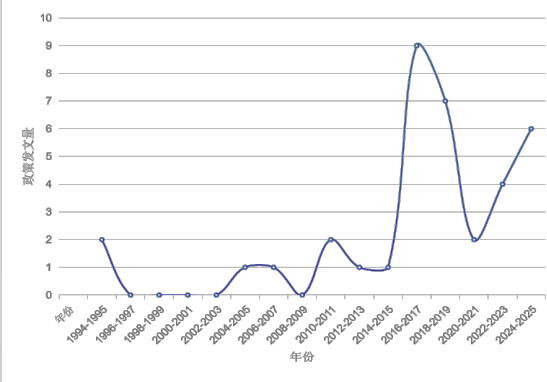

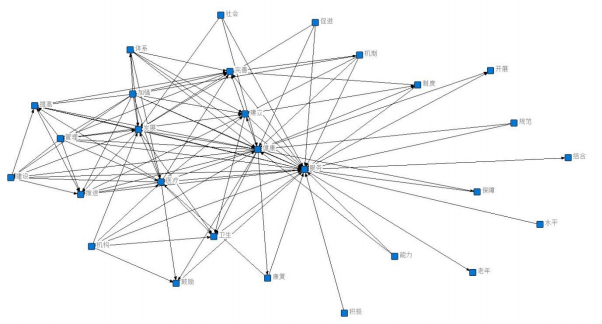

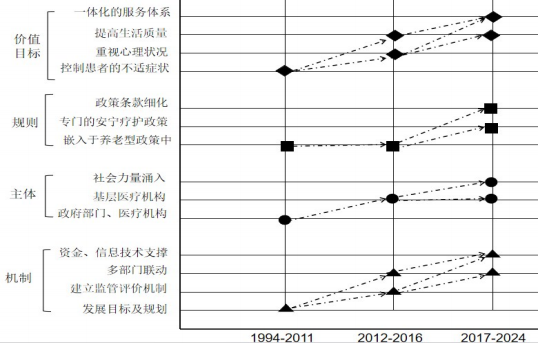

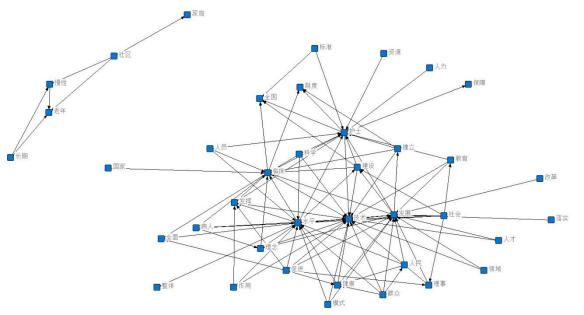

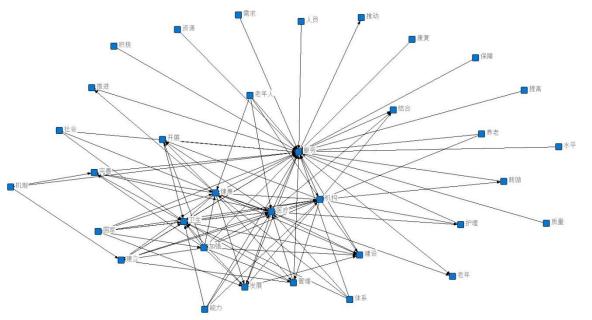

目的 梳理我国安宁疗护政策的演变历程,描述政策变化趋势,为政策优化与完善提供参考。方法 采用内容分析法和社会网络分析法,运用ROST CM6软件对安宁疗护相关政策文件进行分析,获取不同阶段安宁疗护政策聚焦点,依据社会治理体系挖掘政策阶段性演变规律。结果 随时间的推进,安宁疗护政策文件数量呈上升趋势;政策目标由“控制终末期患者生理症状”到“构建包括安宁疗护在内的综合连续、覆盖城乡的老年健康服务体系”;政策关注群体由肿瘤患者拓展到各种疾病终末期患者;政策内容由提供基础临终关怀服务,全面提升至包含:创新安宁疗护服务模式、建设专业化多学科团队、扩大试点实施范围、深化医疗保险改革以及完善配套保障措施等系统性部署;主体由政府主导、医疗机构实行到提倡全社会参与。结论 安宁疗护政策呈现出参与主体的广泛化、覆盖地区扩大化、内容丰富化、体系完备化的变化趋势,但目前仍缺少针对性的安宁疗护政策、落实措施不足,保障措施缺乏,仍需要加强顶层设计,构建全面的安宁疗护政策体系。

目的 梳理我国安宁疗护政策的演变历程,描述政策变化趋势,为政策优化与完善提供参考。方法 采用内容分析法和社会网络分析法,运用ROST CM6软件对安宁疗护相关政策文件进行分析,获取不同阶段安宁疗护政策聚焦点,依据社会治理体系挖掘政策阶段性演变规律。结果 随时间的推进,安宁疗护政策文件数量呈上升趋势;政策目标由“控制终末期患者生理症状”到“构建包括安宁疗护在内的综合连续、覆盖城乡的老年健康服务体系”;政策关注群体由肿瘤患者拓展到各种疾病终末期患者;政策内容由提供基础临终关怀服务,全面提升至包含:创新安宁疗护服务模式、建设专业化多学科团队、扩大试点实施范围、深化医疗保险改革以及完善配套保障措施等系统性部署;主体由政府主导、医疗机构实行到提倡全社会参与。结论 安宁疗护政策呈现出参与主体的广泛化、覆盖地区扩大化、内容丰富化、体系完备化的变化趋势,但目前仍缺少针对性的安宁疗护政策、落实措施不足,保障措施缺乏,仍需要加强顶层设计,构建全面的安宁疗护政策体系。

2025(1):57-70, DOI: 10.12209/j.hrssx.2025060106

摘要:

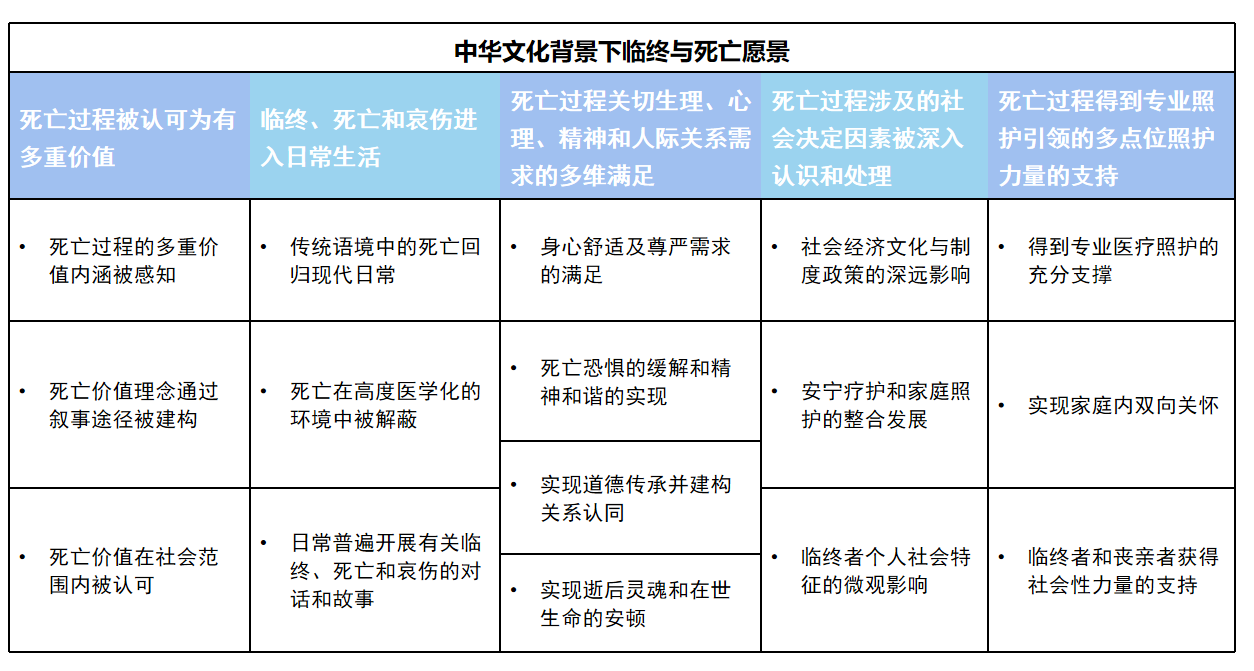

通过文献研究和质性研究相结合的方法,对《柳叶刀死亡价值重大报告》中的临终与死亡愿景进行文化调适和解析,以构建中华文化背景下的临终与死亡愿景。该愿景由五项原则组成,包括死亡过程被认可为有多重价值,临终、死亡和哀伤进入日常生活,死亡过程关切生理、心理、精神和人际关系的多维满足,死亡过程涉及的社会决定因素被深入认识和处理,死亡过程得到专业照护引领的多点位照护力量支持。该愿景与《柳叶刀死亡价值重大报告》的临终与死亡愿景5条原则相切合,但其具体要义的解读兼备中华文化适应性和高度的实践指引性,可为适用于我国情境的临终照护实践提供理念参考。

通过文献研究和质性研究相结合的方法,对《柳叶刀死亡价值重大报告》中的临终与死亡愿景进行文化调适和解析,以构建中华文化背景下的临终与死亡愿景。该愿景由五项原则组成,包括死亡过程被认可为有多重价值,临终、死亡和哀伤进入日常生活,死亡过程关切生理、心理、精神和人际关系的多维满足,死亡过程涉及的社会决定因素被深入认识和处理,死亡过程得到专业照护引领的多点位照护力量支持。该愿景与《柳叶刀死亡价值重大报告》的临终与死亡愿景5条原则相切合,但其具体要义的解读兼备中华文化适应性和高度的实践指引性,可为适用于我国情境的临终照护实践提供理念参考。

2025(1):71-81, DOI: 10.12209/j.hrssx.2025060107

摘要:

本文旨在了解华人文化社会背景下,学者对死亡素养概念及测量内容的看法。通过邀请问卷法收集生死相关领域不同专业学者对死亡素养概念及相关内容的表达文字稿,并对其内容进行整理归纳后,提出需要制定符合中国国情的死亡素养指标评价体系等多项建议,考虑增加公众对死亡、临终与丧亲的认知和态度维度,以及信念和信仰层面的内容,主要包括不同文化和社会对死亡概念的理解差异,社会变迁影响人们对死亡的认知和态度,以及需要建立华人死亡素养的测量工具。

本文旨在了解华人文化社会背景下,学者对死亡素养概念及测量内容的看法。通过邀请问卷法收集生死相关领域不同专业学者对死亡素养概念及相关内容的表达文字稿,并对其内容进行整理归纳后,提出需要制定符合中国国情的死亡素养指标评价体系等多项建议,考虑增加公众对死亡、临终与丧亲的认知和态度维度,以及信念和信仰层面的内容,主要包括不同文化和社会对死亡概念的理解差异,社会变迁影响人们对死亡的认知和态度,以及需要建立华人死亡素养的测量工具。

2025(1):82-98, DOI: 10.12209/j.hrssx.2025060108

摘要:

目的:探讨晚期癌症家庭照顾者的死亡素养与照顾负担的关系及影响因素。方法:采用横断面研究设计,通过便利抽样法选取珠海某三级医院190名晚期癌症家庭照顾者,使用死亡素养指数量表(DLI)和癌症患者家庭照顾者负担量表(CBS-CP)进行调查,数据通过SPSS 27.0分析。结果:(1)死亡素养总分为181.01±27.47分,经验知识维度得分最高(8.56±1.30),社区知识最低(4.10±1.76);(2)照顾负担总分为47.62±19.97分,疾病观负担最重(2.26±0.92),社会负担最轻(0.81±0.66);(3)死亡素养与照顾负担呈显著负相关(r=-0.392,p<0.001);(4)多因素分析显示,与患者关系、家庭月收入及死亡素养是照顾负担的独立影响因素(R2=17.9%,F=3.750,p<0.001)。结论:晚期癌症家庭照顾负担以轻中度为主,死亡素养水平中等,社区知识亟待提升;死亡素养越高,负担越轻。建议通过生死教育与社区支持改善照护质量。

目的:探讨晚期癌症家庭照顾者的死亡素养与照顾负担的关系及影响因素。方法:采用横断面研究设计,通过便利抽样法选取珠海某三级医院190名晚期癌症家庭照顾者,使用死亡素养指数量表(DLI)和癌症患者家庭照顾者负担量表(CBS-CP)进行调查,数据通过SPSS 27.0分析。结果:(1)死亡素养总分为181.01±27.47分,经验知识维度得分最高(8.56±1.30),社区知识最低(4.10±1.76);(2)照顾负担总分为47.62±19.97分,疾病观负担最重(2.26±0.92),社会负担最轻(0.81±0.66);(3)死亡素养与照顾负担呈显著负相关(r=-0.392,p<0.001);(4)多因素分析显示,与患者关系、家庭月收入及死亡素养是照顾负担的独立影响因素(R2=17.9%,F=3.750,p<0.001)。结论:晚期癌症家庭照顾负担以轻中度为主,死亡素养水平中等,社区知识亟待提升;死亡素养越高,负担越轻。建议通过生死教育与社区支持改善照护质量。

2025(1):99-109, DOI: 10.12209/j.hrssx.2025060109

摘要:

目的 了解中职生死亡素养现状,分析其影响因素,为学校管理者制定提升中职生死亡素养水平的干预措施提供参考。方法 采用便利抽样,用一般资料调查表、死亡素养量表、中文人生意义问卷对广州某技校712名中职生进行调查。结果 中职生死亡素养得分为5.63±2.22分。多元线性回归分析结果显示,性别、专业是否医学相关、居住情况、人生意义感是中职生死亡素养的影响因素(P<0.01)。结论 中职生死亡素养处于中等水平,学校领导者可以为不同性别、不同专业及与非父母居住学生进行针对性的死亡教育,并通过帮助其找到人生意义,进而提升中职生的死亡素养水平。

目的 了解中职生死亡素养现状,分析其影响因素,为学校管理者制定提升中职生死亡素养水平的干预措施提供参考。方法 采用便利抽样,用一般资料调查表、死亡素养量表、中文人生意义问卷对广州某技校712名中职生进行调查。结果 中职生死亡素养得分为5.63±2.22分。多元线性回归分析结果显示,性别、专业是否医学相关、居住情况、人生意义感是中职生死亡素养的影响因素(P<0.01)。结论 中职生死亡素养处于中等水平,学校领导者可以为不同性别、不同专业及与非父母居住学生进行针对性的死亡教育,并通过帮助其找到人生意义,进而提升中职生的死亡素养水平。

2025(1):110-118, DOI: 10.12209/j.hrssx.2025060110

摘要:

黃偉鴻現時於香港教育大學的教育政策與領導學系任教。他在2011至2021的十年間,教授《生共死》及〈生命之旅〉兩門有關生死教育的科目。本文講述他於接手籌備這兩門課時所面對對的情景與困難,怎樣在舊有的學科框架上加入新的多元學科角度,和怎樣構思以經驗學習為主導的新科目。文章也具體說明他的課堂安排和總結多年的教學經驗。文末,亦分享幾個能反映他教學成果的故事。

黃偉鴻現時於香港教育大學的教育政策與領導學系任教。他在2011至2021的十年間,教授《生共死》及〈生命之旅〉兩門有關生死教育的科目。本文講述他於接手籌備這兩門課時所面對對的情景與困難,怎樣在舊有的學科框架上加入新的多元學科角度,和怎樣構思以經驗學習為主導的新科目。文章也具體說明他的課堂安排和總結多年的教學經驗。文末,亦分享幾個能反映他教學成果的故事。

2025(1):119-129, DOI: 10.12209/j.hrssx.2025060111

摘要:

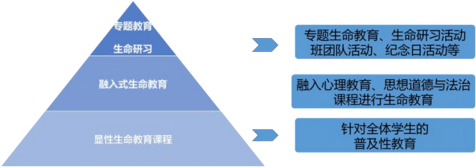

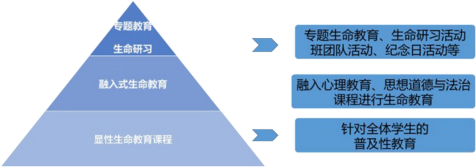

生命教育作为高等教育重要组成部分,对于培养学生世界观、人生观、价值观和生命 观具有 重要意义。近年来,随着社会发展和教育理念更新,生命教育逐渐受到重视。本项 目组向上海市 69 所本科和专科院校发放调研问卷, 旨在通过问卷调查和数据分析,全面了 解上海高校生命教育 的现状,共收到有效问卷44 份。经调研发现上海高校生命教育整体处于源欠缺、教学形式单一等问题 。尽管部分高校已开设相关课程并开展实践活动 ,但仍需在政策支持 、师资培养 、 课程建设等方面加强投入。 本文基于调研结果,提出了完善生命教育体系、加强师资队伍建设、创新教学方式等建 议 , 以期为推进上海高校生命 教育发展提供参考。

生命教育作为高等教育重要组成部分,对于培养学生世界观、人生观、价值观和生命 观具有 重要意义。近年来,随着社会发展和教育理念更新,生命教育逐渐受到重视。本项 目组向上海市 69 所本科和专科院校发放调研问卷, 旨在通过问卷调查和数据分析,全面了 解上海高校生命教育 的现状,共收到有效问卷44 份。经调研发现上海高校生命教育整体处于源欠缺、教学形式单一等问题 。尽管部分高校已开设相关课程并开展实践活动 ,但仍需在政策支持 、师资培养 、 课程建设等方面加强投入。 本文基于调研结果,提出了完善生命教育体系、加强师资队伍建设、创新教学方式等建 议 , 以期为推进上海高校生命 教育发展提供参考。

2025(1):130-136, DOI: 10.12209/j.hrssx.2025060112

摘要:

当下教育缺少对死亡的关照,缺少以生死教育激发个体生命觉悟的努力,导致培养出来的人局限于现实经验世界,也易固化漠视死亡的文化。《大学生生死教育研究》的撰写源于对大学生群体生命状态的敏锐观察与思考,凸显了大学生生死教育的必要性和价值,建构了从大学生生死教育需求到大学生生死教育路径的理论体系,通过规范研究与实证研究的融合、理论建构与实践反思的融合、生命关怀和社会关切的融合、教育学立场与跨学科视域的融合,扩展了大学生生死教育的研究范式。其中所蕴含超越性向度,也是作者精神品格的展现。生死教育研究有如燃灯,死可启生,当青年的心被光照亮,他们生命才能迎来绽放。

当下教育缺少对死亡的关照,缺少以生死教育激发个体生命觉悟的努力,导致培养出来的人局限于现实经验世界,也易固化漠视死亡的文化。《大学生生死教育研究》的撰写源于对大学生群体生命状态的敏锐观察与思考,凸显了大学生生死教育的必要性和价值,建构了从大学生生死教育需求到大学生生死教育路径的理论体系,通过规范研究与实证研究的融合、理论建构与实践反思的融合、生命关怀和社会关切的融合、教育学立场与跨学科视域的融合,扩展了大学生生死教育的研究范式。其中所蕴含超越性向度,也是作者精神品格的展现。生死教育研究有如燃灯,死可启生,当青年的心被光照亮,他们生命才能迎来绽放。

全选反选导出

显示模式:

全选反选导出

显示模式:

2022(1):144-165, DOI: 10.12209/j.hrssx.22120112

摘要:

目的:对乳腺癌幸存者的生活质量问题和干预措施进行综述,探讨死亡在乳腺癌幸存者长期生存的意义,为提高乳腺癌幸存者生活质量提供参考,为乳腺癌幸存者长期护理计划提供理论依据。方法:通过检索国内外文献,归纳、总结乳腺癌幸存者主要生活现状及有效干预措施。结果:目前乳腺癌幸存者常见的影响生活质量的因素包括生理症状、心理困扰和社会问题三个方面。常见的有效干预措施包括运动干预、饮食干预、心理干预、健康指导和社会支持。结论:目前国内针对乳腺癌幸存者的生活质量研究较少,建议进一步开发干预措施,发展乳腺癌幸存者自我管理,提供高质量社会支持,明晰乳腺癌幸存者死亡与生存意义,提高乳腺癌幸存者生活质量。

目的:对乳腺癌幸存者的生活质量问题和干预措施进行综述,探讨死亡在乳腺癌幸存者长期生存的意义,为提高乳腺癌幸存者生活质量提供参考,为乳腺癌幸存者长期护理计划提供理论依据。方法:通过检索国内外文献,归纳、总结乳腺癌幸存者主要生活现状及有效干预措施。结果:目前乳腺癌幸存者常见的影响生活质量的因素包括生理症状、心理困扰和社会问题三个方面。常见的有效干预措施包括运动干预、饮食干预、心理干预、健康指导和社会支持。结论:目前国内针对乳腺癌幸存者的生活质量研究较少,建议进一步开发干预措施,发展乳腺癌幸存者自我管理,提供高质量社会支持,明晰乳腺癌幸存者死亡与生存意义,提高乳腺癌幸存者生活质量。

2023(1):73-81, DOI: 10.12209/j.hrssx.23060107

摘要:

患者临终前,陪伴在旁的家属,通常会经历强烈和复杂的情绪过程。本文以安 宁病房中患者临终前家属的焦虑情绪为重点,描述了家属焦虑情绪的表现,分析了家 属焦虑情绪的来源,提出了安宁疗护团队应对家属焦虑情绪的原则和策略,并通过一 个案例,呈现了燕园安宁团队为缓解家属焦虑情绪所做的努力。

患者临终前,陪伴在旁的家属,通常会经历强烈和复杂的情绪过程。本文以安 宁病房中患者临终前家属的焦虑情绪为重点,描述了家属焦虑情绪的表现,分析了家 属焦虑情绪的来源,提出了安宁疗护团队应对家属焦虑情绪的原则和策略,并通过一 个案例,呈现了燕园安宁团队为缓解家属焦虑情绪所做的努力。

2023(1):104-113, DOI: 10.12209/j.hrssx.23060110

摘要:

全球每年患有不可治愈疾病的儿童数量持续增加,患儿对安宁疗护的需求也随之增长,但我国目前在儿童安宁疗护领域开展的研究仍然有限,尤其在心理方面的关注度较低。本文在儿童安宁疗护的定义和疾病范围的基础上,对安宁疗护中患儿的心理变化特点分三阶段进行分析,并探讨改善患儿心理状态的相关对策。在面对死亡和病痛时,患儿的心理会承受巨大的压力,医疗过程、生活环境变化、死亡教育及家庭等多方面的因素都会影响患儿的心理状态,使患儿出现害怕、恐惧、焦虑、悲伤、抑郁等负性情绪。因此,在儿童安宁疗护中,应建立符合我国现状的本土化儿童安宁疗护服务,加强对患儿心理状况的关注,提供多样化的心理干预方式,并给予患儿及照护者心理和社会支持,改善患儿心理状况,提高患儿生活质量,延长生存时间。

全球每年患有不可治愈疾病的儿童数量持续增加,患儿对安宁疗护的需求也随之增长,但我国目前在儿童安宁疗护领域开展的研究仍然有限,尤其在心理方面的关注度较低。本文在儿童安宁疗护的定义和疾病范围的基础上,对安宁疗护中患儿的心理变化特点分三阶段进行分析,并探讨改善患儿心理状态的相关对策。在面对死亡和病痛时,患儿的心理会承受巨大的压力,医疗过程、生活环境变化、死亡教育及家庭等多方面的因素都会影响患儿的心理状态,使患儿出现害怕、恐惧、焦虑、悲伤、抑郁等负性情绪。因此,在儿童安宁疗护中,应建立符合我国现状的本土化儿童安宁疗护服务,加强对患儿心理状况的关注,提供多样化的心理干预方式,并给予患儿及照护者心理和社会支持,改善患儿心理状况,提高患儿生活质量,延长生存时间。

2024(1):19-29, DOI: 10.12209/j.hrssx.2024063004

摘要:

研究旨在讨论临终病人的反向关怀意识和行为。根据对146份访谈资料的分析,临终反向关怀涵盖临终者对家人的深切关怀,比如减轻家人的照护负担,或者道爱、道谢、道歉、道别,同时涵盖濒死之人对其他人和社会的关怀,比如关怀医护团队和其他病友,或者提出捐献遗体器官、死后生态葬和从简治丧的要求。由此认为,临终者的反向关怀意识和行为可以作为临终关怀事业理论建设和实证研究的一个组成部分。

研究旨在讨论临终病人的反向关怀意识和行为。根据对146份访谈资料的分析,临终反向关怀涵盖临终者对家人的深切关怀,比如减轻家人的照护负担,或者道爱、道谢、道歉、道别,同时涵盖濒死之人对其他人和社会的关怀,比如关怀医护团队和其他病友,或者提出捐献遗体器官、死后生态葬和从简治丧的要求。由此认为,临终者的反向关怀意识和行为可以作为临终关怀事业理论建设和实证研究的一个组成部分。

2023(1):29-41, DOI: 10.12209/j.hrssx.23060104

摘要:

目的:探讨护士实习生死亡焦虑在生命意义感和死亡态度间的中介作用。方法:采用死亡焦虑量表、死亡态度描绘量表和生命意义感量表对湖南省360名护理实习生进行调查。采用SPSS软件中的PROCESS插件检验死亡焦虑的中介效应。结果:360名护理生的死亡态度偏向自然接受。死亡焦虑在生命意义感和死亡态度间起部分中介作用,中介效应(0.002)占总效应(0.016)的12.5%。 结论:死亡焦虑在护理实习生的生命意义感和死亡态度间起部分中介作用,护理管理者和教育者应关注护理实习生的生命意义感和死亡焦虑水平,帮助他们树立正向的死亡态度。

目的:探讨护士实习生死亡焦虑在生命意义感和死亡态度间的中介作用。方法:采用死亡焦虑量表、死亡态度描绘量表和生命意义感量表对湖南省360名护理实习生进行调查。采用SPSS软件中的PROCESS插件检验死亡焦虑的中介效应。结果:360名护理生的死亡态度偏向自然接受。死亡焦虑在生命意义感和死亡态度间起部分中介作用,中介效应(0.002)占总效应(0.016)的12.5%。 结论:死亡焦虑在护理实习生的生命意义感和死亡态度间起部分中介作用,护理管理者和教育者应关注护理实习生的生命意义感和死亡焦虑水平,帮助他们树立正向的死亡态度。

2024(1):61-75, DOI: 10.12209/j.hrssx.2024063007

摘要:

死亡意识无处不在, 渗透个体行为生活的方方面面, 而死亡反省是个体对死亡的一种积极应对心理, 是死亡心理研究的重要领域, 其对死亡心理积极面的研究做出了较为统一的解释。已有少量研究揭示了死亡反省的积极效应, 这其中包括幸福感, 但在幸福感的大范围内, 以往研究并未探讨与死亡和生命关联较高的精神幸福感。精神幸福感是个人关于自我、社会生活、自然与超自然的幸福体验, 主要涉及个体存在感、生命价值与意义、内在平和、信仰等深层的主观体验。本研究通过探讨平衡时间洞察力和存在性感恩的链式中介作用,解释了死亡反省对精神幸福感的促进作用。通过死亡反省个体从死亡聚焦于存在,存在不仅了强调时间平衡的重要性,也强调了存在性感恩的积极作用,死亡反省促进个体实现具有连续性、一致性与意义性的精神幸福。

死亡意识无处不在, 渗透个体行为生活的方方面面, 而死亡反省是个体对死亡的一种积极应对心理, 是死亡心理研究的重要领域, 其对死亡心理积极面的研究做出了较为统一的解释。已有少量研究揭示了死亡反省的积极效应, 这其中包括幸福感, 但在幸福感的大范围内, 以往研究并未探讨与死亡和生命关联较高的精神幸福感。精神幸福感是个人关于自我、社会生活、自然与超自然的幸福体验, 主要涉及个体存在感、生命价值与意义、内在平和、信仰等深层的主观体验。本研究通过探讨平衡时间洞察力和存在性感恩的链式中介作用,解释了死亡反省对精神幸福感的促进作用。通过死亡反省个体从死亡聚焦于存在,存在不仅了强调时间平衡的重要性,也强调了存在性感恩的积极作用,死亡反省促进个体实现具有连续性、一致性与意义性的精神幸福。

2023(1):5-16, DOI: 10.12209/j.hrssx.23060102

摘要:

本论文旨在经由佛教“剎那生灭、了生脱死”的思想,进一步以阐明“佛教的生死学”并运用于吾人所处的实况,指出生死学思维的重要。首先,我们由“了生脱死”进入论题,因之而引用“网际网络”之比喻而指出一念生灭与业识的牵引,深入探析,并阐明“凡夫畏果,菩萨畏因”的道理。再者,人之心念,出入无时,莫知其向,吾人当化念归意,转意回心,致心于虚。穿透一切语言的限制与权力、利益的纠葛,我们才能进到实存的境域,去领受智慧之光,而生命真正定准就在剎那生剎那灭,当下慈悲唤醒生之意义来。这须由“戒、定、慧”的修行体悟,才能豁显生死安顿的意义。

本论文旨在经由佛教“剎那生灭、了生脱死”的思想,进一步以阐明“佛教的生死学”并运用于吾人所处的实况,指出生死学思维的重要。首先,我们由“了生脱死”进入论题,因之而引用“网际网络”之比喻而指出一念生灭与业识的牵引,深入探析,并阐明“凡夫畏果,菩萨畏因”的道理。再者,人之心念,出入无时,莫知其向,吾人当化念归意,转意回心,致心于虚。穿透一切语言的限制与权力、利益的纠葛,我们才能进到实存的境域,去领受智慧之光,而生命真正定准就在剎那生剎那灭,当下慈悲唤醒生之意义来。这须由“戒、定、慧”的修行体悟,才能豁显生死安顿的意义。

2023(2):45-58, DOI: 10.12209/j.hrssx.23120204

摘要:

目的 系统评价基于Frankl意义治疗理论的生命意义干预对癌症患者灵性、心理及生活质量的干预效果。方法 检索Medline、The Cochrane Library、Embase、Web of Science、CINAHL、中国生物医学文献数据库、中国知网、万方和维普数据库。采用RevMan 5.4进行Meta分析。结果 纳入9项随机对照试验,共1082例患者。结果显示,生命意义干预可改善癌症患者的生命意义感(SMD=-0.24,95% CI:-0.40~-0.07,P=0.006)、灵性健康(MD=-0.32,95% CI:-0.48~- 0.15,P=0.0001)、绝望感(SMD=-1.39,95% CI:-2.53~-0.24,P=0.02)、抑郁(SMD=-0.82,95% CI:-1.61~-0.03,P=0.04);亚组分析显示,生命意义干预对癌症患者焦虑(SMD=-0.43,95% CI:-0.64~-0.23,P<0.0001)的改善效果优于常规护理;可提高实体肿瘤或非霍奇金淋巴瘤患者的生活质量(SMD=-0.60,95% CI:-0.88~-0.33,P<0.0001)。结论 基于Frankl意义治疗理论的生命意义干预可提高癌症患者的生命意义感、灵性健康,降低绝望感、抑郁水平,常规对照条件下可改善癌症患者的焦虑情绪,有效提高实体肿瘤或非霍奇金淋巴瘤患者的生活质量水平。

目的 系统评价基于Frankl意义治疗理论的生命意义干预对癌症患者灵性、心理及生活质量的干预效果。方法 检索Medline、The Cochrane Library、Embase、Web of Science、CINAHL、中国生物医学文献数据库、中国知网、万方和维普数据库。采用RevMan 5.4进行Meta分析。结果 纳入9项随机对照试验,共1082例患者。结果显示,生命意义干预可改善癌症患者的生命意义感(SMD=-0.24,95% CI:-0.40~-0.07,P=0.006)、灵性健康(MD=-0.32,95% CI:-0.48~- 0.15,P=0.0001)、绝望感(SMD=-1.39,95% CI:-2.53~-0.24,P=0.02)、抑郁(SMD=-0.82,95% CI:-1.61~-0.03,P=0.04);亚组分析显示,生命意义干预对癌症患者焦虑(SMD=-0.43,95% CI:-0.64~-0.23,P<0.0001)的改善效果优于常规护理;可提高实体肿瘤或非霍奇金淋巴瘤患者的生活质量(SMD=-0.60,95% CI:-0.88~-0.33,P<0.0001)。结论 基于Frankl意义治疗理论的生命意义干预可提高癌症患者的生命意义感、灵性健康,降低绝望感、抑郁水平,常规对照条件下可改善癌症患者的焦虑情绪,有效提高实体肿瘤或非霍奇金淋巴瘤患者的生活质量水平。

2023(1):17-28, DOI: 10.12209/j.hrssx.23060103

摘要:

孔子对“生死”问题采取回避态度,深层之意是把重心放在对“生”的思考上,形成了敬始慎终的生死观。珍爱生命从自爱开始,保全身体,养护生命;重视生命价值,提倡孔颜之乐;在天命与人事关系中,强调知天命,尽人事;修身养性,超凡入圣,提升生命境界;通过立德、立功、立言达到“三不朽”,必要时“杀身成仁” “舍生取义”。中国人自古以来主要是以儒家文化为主,道佛为辅的模式来解决生命信仰问题,当今青少年自杀问题产生的原因从文化上说是由于割断传统文化,出现民族性精神危机的结果。我们要在反思现代教育缺失的基础上,构筑理想的生命教育理念,加强生命教育,珍爱生命之存在,提升生命之价值,创造生命之魅力。

孔子对“生死”问题采取回避态度,深层之意是把重心放在对“生”的思考上,形成了敬始慎终的生死观。珍爱生命从自爱开始,保全身体,养护生命;重视生命价值,提倡孔颜之乐;在天命与人事关系中,强调知天命,尽人事;修身养性,超凡入圣,提升生命境界;通过立德、立功、立言达到“三不朽”,必要时“杀身成仁” “舍生取义”。中国人自古以来主要是以儒家文化为主,道佛为辅的模式来解决生命信仰问题,当今青少年自杀问题产生的原因从文化上说是由于割断传统文化,出现民族性精神危机的结果。我们要在反思现代教育缺失的基础上,构筑理想的生命教育理念,加强生命教育,珍爱生命之存在,提升生命之价值,创造生命之魅力。

2023(2):111-124, DOI: 10.12209/j.hrssx.23120209

摘要:

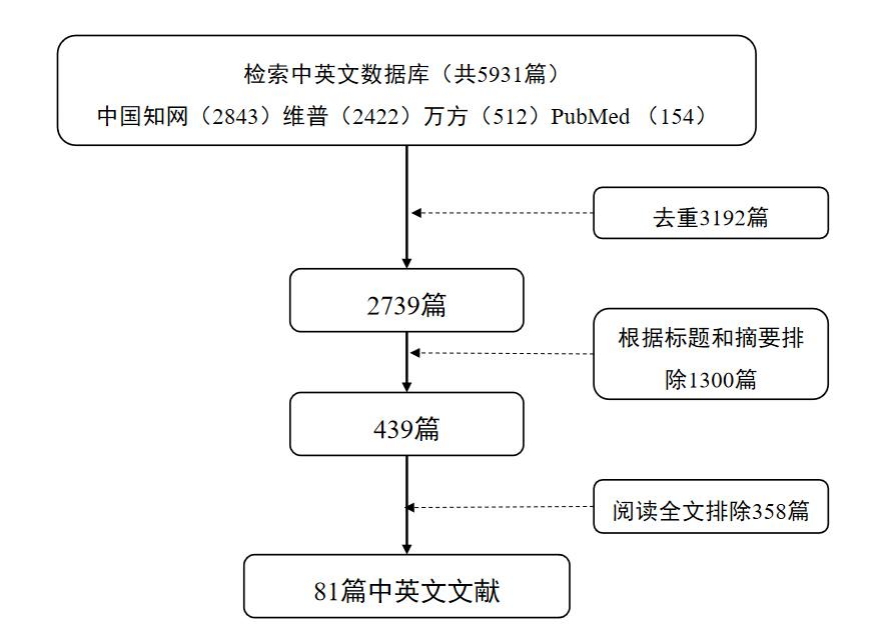

目的:系统评价我国癌症患者对“生命意义”体验/认知,以期为更好地制定癌症患者生命意义干预方案和善终提供依据。方法:检索PubMed、The Cochrane Library、Web of science、PsycINFO、Scopus、中国知网、万方数据库、维普网、台湾学术文献数据库、香港大学学术库以及中国生物医学文献数据库等中英文数据库,纳入关于癌症患者对“生命意义”体验/认知的质性研究,检索时间限制在建库至2023年2月28日。文献质量评价采用澳大利亚循证卫生保健中心质性研究质量评价标准,采用汇集性整合方法对结果进行归纳和整合。结果:经过文献筛选和质量评价共纳入9篇文献,提炼出40个研究结果,归纳形成7个新类别,总结为3个整合结果。整合结果1:重新评估生活的价值。整合结果2:增强珍惜和感恩之情。整合结果3:寻求心灵上的平静和宁静。结论:提示我国癌症患者对“生命意义”有不同的体验,不仅需要关注到患者本身的生命质量,也需要关注到传统文化影响下,家庭、社会、宗教等对癌症患者生命意义的影响,同时也需要关注患者对死亡的态度的转变。医护人员应重视并采取多种措施满足其生命意义的需求,帮助其追寻生命意义,最终达到善终的目的。

目的:系统评价我国癌症患者对“生命意义”体验/认知,以期为更好地制定癌症患者生命意义干预方案和善终提供依据。方法:检索PubMed、The Cochrane Library、Web of science、PsycINFO、Scopus、中国知网、万方数据库、维普网、台湾学术文献数据库、香港大学学术库以及中国生物医学文献数据库等中英文数据库,纳入关于癌症患者对“生命意义”体验/认知的质性研究,检索时间限制在建库至2023年2月28日。文献质量评价采用澳大利亚循证卫生保健中心质性研究质量评价标准,采用汇集性整合方法对结果进行归纳和整合。结果:经过文献筛选和质量评价共纳入9篇文献,提炼出40个研究结果,归纳形成7个新类别,总结为3个整合结果。整合结果1:重新评估生活的价值。整合结果2:增强珍惜和感恩之情。整合结果3:寻求心灵上的平静和宁静。结论:提示我国癌症患者对“生命意义”有不同的体验,不仅需要关注到患者本身的生命质量,也需要关注到传统文化影响下,家庭、社会、宗教等对癌症患者生命意义的影响,同时也需要关注患者对死亡的态度的转变。医护人员应重视并采取多种措施满足其生命意义的需求,帮助其追寻生命意义,最终达到善终的目的。

2023(1):42-56, DOI: 10.12209/j.hrssx.23060105

摘要:

死亡反思指由直面死亡引起的关于生死的深度反省和审视。区别于死亡焦虑、恐惧等情感反应,死亡反思更接近于一种认知状态,是在意识层面进行的思考。无论现实案例,还是实验室研究,都显示了死亡反思会导致个体选择坚定而真诚的生活,获得成长。情感合理性假说、双重存在系统和创伤后成长模型分别从情感反应、认知加工和心理适应角度阐述了死亡反思何以带来成长,为深入研究死亡反思的心理机制奠定了理论基础,但也存在各自的局限性。最后,本文强调:生与死不能割裂开来,厘清死亡反思带来怎样的成长以及如何带来成长,是为了呼吁过一种“品尝死亡”的生活,从而“向死而生”。

死亡反思指由直面死亡引起的关于生死的深度反省和审视。区别于死亡焦虑、恐惧等情感反应,死亡反思更接近于一种认知状态,是在意识层面进行的思考。无论现实案例,还是实验室研究,都显示了死亡反思会导致个体选择坚定而真诚的生活,获得成长。情感合理性假说、双重存在系统和创伤后成长模型分别从情感反应、认知加工和心理适应角度阐述了死亡反思何以带来成长,为深入研究死亡反思的心理机制奠定了理论基础,但也存在各自的局限性。最后,本文强调:生与死不能割裂开来,厘清死亡反思带来怎样的成长以及如何带来成长,是为了呼吁过一种“品尝死亡”的生活,从而“向死而生”。

2022(1):36-47, DOI: 10.12209/j.hrssx.22120104

摘要:

害怕死亡是常见的人类心理现象,死亡焦虑与死亡恐惧是其中两种比较常见的情形。 死亡焦虑通常与人的价值观以及个人信念受到死亡威胁或颠覆有直接关系。死亡恐惧是由于受到了死亡相关事物、事件等具体对象的刺激,从而即时引起了剧烈的恐惧心理和不适感等状况,它常常伴随着身体的僵硬、冒冷汗、躲避等生理反应。死亡焦虑与死亡恐惧不同,无论是二者的性质、害怕死亡的程度、各自害怕的对象,还是它们存续的时间长短、以及与令人感到害怕的对象之间的关系等,都是不同的。死亡焦虑与死亡恐惧概念的进一步厘清和区分,是为了深入研究死亡焦虑问题、区分死亡焦虑的不同类型,以及寻找平息死亡恐惧的方式、建构缓解和转化死亡焦虑的方法。

害怕死亡是常见的人类心理现象,死亡焦虑与死亡恐惧是其中两种比较常见的情形。 死亡焦虑通常与人的价值观以及个人信念受到死亡威胁或颠覆有直接关系。死亡恐惧是由于受到了死亡相关事物、事件等具体对象的刺激,从而即时引起了剧烈的恐惧心理和不适感等状况,它常常伴随着身体的僵硬、冒冷汗、躲避等生理反应。死亡焦虑与死亡恐惧不同,无论是二者的性质、害怕死亡的程度、各自害怕的对象,还是它们存续的时间长短、以及与令人感到害怕的对象之间的关系等,都是不同的。死亡焦虑与死亡恐惧概念的进一步厘清和区分,是为了深入研究死亡焦虑问题、区分死亡焦虑的不同类型,以及寻找平息死亡恐惧的方式、建构缓解和转化死亡焦虑的方法。

2024(1):76-82, DOI: 10.12209/j.hrssx.2024063008

摘要:

在中国人口老龄化持续深入的背景下,生死观念的建构问题渐次成为社会关注的核心议题。作为当代社会精神交往的重要方式,影像如何书写与传播生死观在某种程度上影响着对大众进行生死观教育的实践效果。基于纪录片、电影、电视剧等不同类型影视作品的文本分析发现,影像文本的生死观表述存在三重维度,即知觉维度、叙事维度和隐喻维度等。三重维度与中国传统文化的交织共现了生死观表达的具象逻辑,为大众生死观的型塑以及学生群体死亡教育的开展提供了视觉媒介支撑。

在中国人口老龄化持续深入的背景下,生死观念的建构问题渐次成为社会关注的核心议题。作为当代社会精神交往的重要方式,影像如何书写与传播生死观在某种程度上影响着对大众进行生死观教育的实践效果。基于纪录片、电影、电视剧等不同类型影视作品的文本分析发现,影像文本的生死观表述存在三重维度,即知觉维度、叙事维度和隐喻维度等。三重维度与中国传统文化的交织共现了生死观表达的具象逻辑,为大众生死观的型塑以及学生群体死亡教育的开展提供了视觉媒介支撑。

2024(1):41-60, DOI: 10.12209/j.hrssx.2024063006

摘要:

在临终安宁疗护的临床研究中,尤其是在心理精神层面,自我感(sense of self)常被视为一个核心议题。然而,另一个与之密切相关且对理解临终心理有重要意义的概念——生命历史时序感(sense of life chronology),却鲜少被深入探讨。这两个概念之间潜在的相互作用及其在临终阶段可能出现的紊乱,为研究临终过程中心理精神状态的变化提供了一个独特的分析框架。本文基于作者在安宁疗护临床实践中多年的观察和经验,探索了生命末期患者的自我感与生命历史时序感的交互关系。文章进一步提出了一种针对临终生命历史时序感知紊乱的临床调适模式,旨在通过叙事性心理-心性调节,帮助患者重构生命历史的连贯性与时序感知流动性,恢复个体的心理-心性平衡,从而提升临终患者的生活质量和心理-心性福祉。

在临终安宁疗护的临床研究中,尤其是在心理精神层面,自我感(sense of self)常被视为一个核心议题。然而,另一个与之密切相关且对理解临终心理有重要意义的概念——生命历史时序感(sense of life chronology),却鲜少被深入探讨。这两个概念之间潜在的相互作用及其在临终阶段可能出现的紊乱,为研究临终过程中心理精神状态的变化提供了一个独特的分析框架。本文基于作者在安宁疗护临床实践中多年的观察和经验,探索了生命末期患者的自我感与生命历史时序感的交互关系。文章进一步提出了一种针对临终生命历史时序感知紊乱的临床调适模式,旨在通过叙事性心理-心性调节,帮助患者重构生命历史的连贯性与时序感知流动性,恢复个体的心理-心性平衡,从而提升临终患者的生活质量和心理-心性福祉。

2023(2):31-44, DOI: 10.12209/j.hrssx.23120203

摘要:

“生前预嘱”是人们在意识清醒时预先表达在生命末期医疗和相关愿望的法律文件,目前在我国属于死亡话语新语类。本研究通过对华北地区8位老人的半结构化访谈,考察老年人对善终和生前预嘱的态度。研究结果显示,参访者认为善终是有亲人陪伴、安详、有尊严、没有痛苦的离去,从系统功能语言学的及物性视角来看,参访者描述不得善终时采用了无谓抢救等物质过程和受折磨的行为和心理过程;评价方面,参访者对善终使用了在亲人陪伴下安详、有尊严、没有痛苦地离世等恰当性判断、愉悦性和满意性情感。对生前预嘱这种捍卫善终权利的手段,受访者认同其理念,并支持和拥护其推广活动,但填写生前预嘱的意愿则因人而异,主要受到能力和年龄以及机构因素影响。

“生前预嘱”是人们在意识清醒时预先表达在生命末期医疗和相关愿望的法律文件,目前在我国属于死亡话语新语类。本研究通过对华北地区8位老人的半结构化访谈,考察老年人对善终和生前预嘱的态度。研究结果显示,参访者认为善终是有亲人陪伴、安详、有尊严、没有痛苦的离去,从系统功能语言学的及物性视角来看,参访者描述不得善终时采用了无谓抢救等物质过程和受折磨的行为和心理过程;评价方面,参访者对善终使用了在亲人陪伴下安详、有尊严、没有痛苦地离世等恰当性判断、愉悦性和满意性情感。对生前预嘱这种捍卫善终权利的手段,受访者认同其理念,并支持和拥护其推广活动,但填写生前预嘱的意愿则因人而异,主要受到能力和年龄以及机构因素影响。

2023(2):139-149, DOI: 10.12209/j.hrssx.23120211

摘要:

中青年患者处于生命终末期时,因处于家庭核心位置,其本人和家庭成员通常会有非常深刻的心理痛苦和哀伤情绪。本文以两例青年患者的安宁疗护陪伴为主要案例,结合临床其他患者,观察到不同家庭亲密关系对患者灵性痛苦的影响。处于滋养型亲密关系的患者,对心性关怀的需求以情感诉求为主;而处于消耗型亲密关系的患者,更渴望寻求超越现实的天人关系或宗教关怀需求。

中青年患者处于生命终末期时,因处于家庭核心位置,其本人和家庭成员通常会有非常深刻的心理痛苦和哀伤情绪。本文以两例青年患者的安宁疗护陪伴为主要案例,结合临床其他患者,观察到不同家庭亲密关系对患者灵性痛苦的影响。处于滋养型亲密关系的患者,对心性关怀的需求以情感诉求为主;而处于消耗型亲密关系的患者,更渴望寻求超越现实的天人关系或宗教关怀需求。

2023(2):149-162, DOI: 10.12209/j.hrssx.23120212

摘要:

借鉴国外“死亡咖啡馆”的形式,以“合作对话”为理论指导,本研究创立了“生命奶茶店”,举杯奶茶,共话生死。通过描述性质性研究,本研究共纳入了22名护理专业学生,组织了十次生命故事分享会,采用主题分析法分析了每次分享会的转录文档和回收的反思日记。本研究通过开创“生命奶茶店”,探索了护理专业学生的生命认知。一方面,了解了护理专业学生如何解读生命,即珍惜生命、平等看待生命、热爱生命、寻求生命意义;另一方面,护理专业学生在认知生死的基础上探索如何才能活好这一生,做到向死而生,即做好迎接死亡的准备、追寻生活目标、秉持积极心态。总之,在“生命奶茶店”中,护理专业学生从中深入了对生命的认识,加强了对医学人文的理解;因此,“生命奶茶店”探索构建了契合中国内地本土化的护理专业生命教育的“第二课堂”。

借鉴国外“死亡咖啡馆”的形式,以“合作对话”为理论指导,本研究创立了“生命奶茶店”,举杯奶茶,共话生死。通过描述性质性研究,本研究共纳入了22名护理专业学生,组织了十次生命故事分享会,采用主题分析法分析了每次分享会的转录文档和回收的反思日记。本研究通过开创“生命奶茶店”,探索了护理专业学生的生命认知。一方面,了解了护理专业学生如何解读生命,即珍惜生命、平等看待生命、热爱生命、寻求生命意义;另一方面,护理专业学生在认知生死的基础上探索如何才能活好这一生,做到向死而生,即做好迎接死亡的准备、追寻生活目标、秉持积极心态。总之,在“生命奶茶店”中,护理专业学生从中深入了对生命的认识,加强了对医学人文的理解;因此,“生命奶茶店”探索构建了契合中国内地本土化的护理专业生命教育的“第二课堂”。

2024(1):92-105, DOI: 10.12209/j.hrssx.2024063010

摘要:

近年来,随着老龄化社会的到来,安宁疗护、缓和医疗等新兴理念逐渐在国内得到重视和推广。“死亡”这一传统禁忌话题正在经历着从被暗示到被言说的变化,死亡话语相关研究逐渐兴起。本研究聚焦安宁疗护医疗情境中医护人员的死亡话语素养,选取北京市某安宁疗护示范基地所在医院为研究场景,通过社会语言学民族志研究方法,观察和收集疼痛科门诊医生与癌痛、老年患者之间的会话录音和录像。按照会话分析传统对数据进行转写和系统分析。研究发现医护人员的死亡话语素养主要表现为出诊时与患者开展生命关怀谈话。语料分析进一步显示,医生通过实施“观点展示三步法”来开展生命关怀谈话,践行死亡话语素养。该模式呈现了在医患互动中由医生发出的三个行为序列:邀请患者展示观点、医生给出回应和评价,以及医生展示生命关怀观点。鉴于“邀请患者展示观点”是三步法中最重要、最基础,也最具有挑战性的行为,本文进一步重点论述了邀请患者展示观点的具体实施途径,详细阐述了直接邀请和间接邀请的实施过程与效果。研究对探索医护人员死亡话语素养的提高、改进安宁疗护门诊医患沟通质量,以及从整体上推进生命关怀与教育的开展有直接的借鉴意义。

近年来,随着老龄化社会的到来,安宁疗护、缓和医疗等新兴理念逐渐在国内得到重视和推广。“死亡”这一传统禁忌话题正在经历着从被暗示到被言说的变化,死亡话语相关研究逐渐兴起。本研究聚焦安宁疗护医疗情境中医护人员的死亡话语素养,选取北京市某安宁疗护示范基地所在医院为研究场景,通过社会语言学民族志研究方法,观察和收集疼痛科门诊医生与癌痛、老年患者之间的会话录音和录像。按照会话分析传统对数据进行转写和系统分析。研究发现医护人员的死亡话语素养主要表现为出诊时与患者开展生命关怀谈话。语料分析进一步显示,医生通过实施“观点展示三步法”来开展生命关怀谈话,践行死亡话语素养。该模式呈现了在医患互动中由医生发出的三个行为序列:邀请患者展示观点、医生给出回应和评价,以及医生展示生命关怀观点。鉴于“邀请患者展示观点”是三步法中最重要、最基础,也最具有挑战性的行为,本文进一步重点论述了邀请患者展示观点的具体实施途径,详细阐述了直接邀请和间接邀请的实施过程与效果。研究对探索医护人员死亡话语素养的提高、改进安宁疗护门诊医患沟通质量,以及从整体上推进生命关怀与教育的开展有直接的借鉴意义。

2022(1):153-253, DOI: 10.12209/j.hrssx.22120113

摘要:

2024(1):30-40, DOI: 10.12209/j.hrssx.2024063005

摘要:

随着我国人口老龄化的加剧,老年群体的慢病高发,老年人对安宁疗护服务的需求越来越迫切。护生是安宁疗护高质量开展的生力军,如何培养护生安宁疗护认知素养及技能是亟需解决的问题。本文通过问卷调查法和访谈法等多种方式,调研分析当前护生在安宁疗护的认知素养及从业意愿方面存在的问题,并提出合理化解决建议。

随着我国人口老龄化的加剧,老年群体的慢病高发,老年人对安宁疗护服务的需求越来越迫切。护生是安宁疗护高质量开展的生力军,如何培养护生安宁疗护认知素养及技能是亟需解决的问题。本文通过问卷调查法和访谈法等多种方式,调研分析当前护生在安宁疗护的认知素养及从业意愿方面存在的问题,并提出合理化解决建议。

友情链接

微信公众号二维码

华人生死学 ® 2025 版权所有登录